Sustainability

サステナビリティ

気候変動対応

地球環境の保全へ向けて

当社グループでは、持続可能な社会の実現に事業活動を通じて貢献するとともに、企業の持続的成長を目指す「サステナビリティ」を推進しています。事業活動が環境に与える影響を認識し、当社グループのみならずバリューチェーン全体において、環境負荷低減・環境保全へ向けた取り組みを進めてまいります。

なお、環境保全に向けた活動は、「オープンハウスグループ環境方針」に基づいて行っています。

関連リンク:

オープンハウスグループ環境方針気候変動に関する考え方・方針

当社グループは、気候変動が事業活動に大きな影響を与える重要な経営課題であり、当社グループが掲げる「お客様が求める住まいの提供」におけるリスクとなると認識しています。

2015年パリ協定の合意と発効、2020年日本政府による2050年カーボンニュートラル宣言をはじめ、脱炭素に向けた取組はますます加速しています。

このような状況のもと、当社グループでは、マテリアリティ(重要課題)の一つに「脱炭素社会への貢献」を掲げ、環境保全活動や脱炭素プロジェクトを推進してまいりました。

また、事業拠点およびお客様に提供する住宅において、エネルギーの効率的利用と再生可能エネルギーの活用を促進し、温室効果ガスの削減に取り組んでいます。これにより、当社の事業活動が気候変動に与える影響の軽減を図っています。

今後もステークホルダーの方々と対話を通じて、具体的な取組の深化と拡充を図ってまいります。

関連リンク:

脱炭素プロジェクト環境保全への取り組み

気候関連財務情報開示タスクフォース「TCFD」への賛同

当社グループは、2021年1月より、企業などに対して気候変動関連リスクと機会に関する情報開示を推奨する気候関連財務情報開示タスクフォース「TCFD」の提言に賛同いたしました。そして、TCFDに賛同している日本企業が集う「TCFDコンソーシアム」の会員として、TCFDの提言に沿った情報開示に取り組んでいきます。

関連リンク:

TCFDウェブサイト(英語)TCFD提言に基づく情報開示(2025年8月実施)

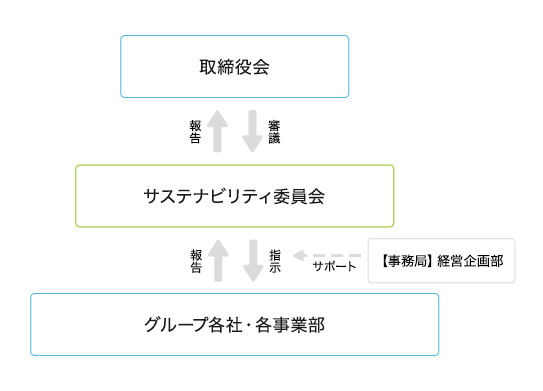

1.ガバナンス

当社グループは、気候変動によるリスクと機会を始めとするサステナビリティに係る組織のガバナンス体制を整備しています。全社的な企業の持続可能性に関する方針や取組を推進するため、取締役会の監督のもと、「サステナビリティ委員会」を設置し、サステナビリティの推進の強化を図っています。

<サステナビリティ推進体制>

当社グループは、気候変動を経営に重要な影響を与える課題と認識し、2019年11月にサステナビリティ委員会を設置いたしました。気候変動関連課題をはじめとするサステナビリティ課題を検討する機関と位置付け、 3か月に1度当委員会を開催し、専務取締役CFOを委員長、各部門長をメンバーとして、様々なサステナビリティ課題への対応について検討しています。

また、当委員会は取締役会の監督のもとに運営され、マテリアリティの項⽬ごとにESGリスクとその対応への進捗状況を管理し、各事業部⾨・グループ会社から取組情報を収集しています。進捗状況及び結果はサステナビリティ委員会へ報告され、議論されます。議論された重要事項は、取締役会に定期的に報告されています。

2024年10月、当社グループ全体でのサステナビリティ推進を強化するため、新たにサステナビリティ推進部を設置いたしました。同部署はサステナビリティ委員会の事務局として、委員会の運営をサポートするとともに、社内外でのサステナビリティ活動を推進しています。

2. 戦略

当社グループは、TCFDが提唱するフレームワークに基づき、既存の全事業を対象に気候変動がもたらすリスクと機会を特定しました。さらに、1.5℃シナリオ(移行リスク中心)と4℃シナリオ(物理的リスク中心)の2つのシナリオ分析の手法を用いて、将来の財務影響を評価しました。

(1)シナリオ分析の前提(定義)

1.5℃シナリオ及び4℃シナリオに基づくシナリオ分析を実施し、重要な気候関連のリスク・機会を特定

| 移行リスク・機会 | 脱炭素社会への移行期において、政策、規制、技術、市場及び顧客の嗜好等の変化に伴うリスク及び機会。 |

| 物理的リスク | 気候変動に伴う自然災害の頻発、激甚化等の急性的なリスク、平均気温の上昇、異常気象等の慢性的なリスク。 |

| 1.5℃シナリオ | 世界中で気候変動に対する厳格な対策が徹底され、地球温暖化を抑えることに成功する。 その結果、2050年の平均気温は、18世紀の産業革命前に比べて、1.5℃上昇にとどまる。 |

| 4℃シナリオ | 温暖化に関する様々な注意喚起にも関わらず、各国の足並みが揃わず、厳格な対策は導入されない。 その結果、温暖化はさらに進行し、平均気温は4℃上昇、自然災害が激甚化、頻発化する。 |

[対象事業] 当社グループの全事業(戸建事業、マンション事業、収益不動産事業、米国不動産事業)

[想定期間] 短期:2027年まで、中期:2030年まで、長期:2050年まで

[財務影響] 小: 絶対値5億円未満、中:絶対値5億円以上50億円未満、大:絶対値50億円以上

(2)シナリオ分析結果

シナリオ分析の結果、以下のとおり重要なリスク・機会を認識いたしました。

① 移行リスク- 当社グループへ影響を及ぼす主なリスクとして、「カーボンプライシングの導入」及び「住宅に関する環境規制の強化」を特定しました。

- カーボンプライシングの導入に関し、中期の財務影響を「小」と評価しました。今後の動向を注意深く見守るとともに、排出量削減に貢献する取組を推進していくことにより、影響の低減が可能と想定しています。

- 戸建住宅・マンションに関する環境規制の強化に関し、ZEHに係る政府方針や一部自治体における太陽光パネルの設置義務化等の動向を踏まえ、1.5℃シナリオで中期の財務影響を「中」と評価しました(4℃シナリオでは「小」と評価)。対応策として、効率的な調達及びスケールメリットの追求、行政等の補助金の活用に加え、住宅における環境性能の向上によるメリットの顧客への訴求等を実施することにより、影響の低減が可能と想定しています。

<移行リスクの財務影響および今後推進すべき対応策>

| 移行リスク | 影響 | 該当事業 | 財務影響 | 影響時期 | 今後推進すべき対応策 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 戸建 | マンション | 収益不動産 | 米国不動産 | 1.5℃ | 4℃ | ||||

| カーボン プライシングの 導入 | カーボンプライシング導入に基づく 資材等の調達コスト上昇 | ● | ● | ● | 小 | 小 | 中期 | ・サプライチェーンとの取り組み推進 ・CO2排出削減に資する代替資材の検討 | |

| カーボンプライシング導入に基づく 営業車両の燃料コスト上昇 | ● | ● | ● | 小 | 小 | 中期 | ・ハイブリッド、EV車の導入 | ||

| カーボンプライシング導入に基づく 電気使用コスト上昇 | ● | ● | ● | ● | 小 | 小 | 中期 | ・事務所の省エネ、再エネ導入 | |

| 住宅に関する 環境規制の強化 | 戸建・マンションに関する 環境規制の強化への対応コスト上昇 | ● | ● | 中 | 小 | 中期 | ・効率の高いサプライチェーンの構築 ・補助金の活用 ・顧客に対するZEH等の価値提案 ・最新技術の導入の検討 | ||

- 当社グループへ影響を及ぼす主なリスクとして、「台風や洪水の激甚化による影響」及び「酷暑による生産性低下」を特定しました。

- 台風や洪水の激甚化による影響に関し、5つのリスクを特定しました。

- 建設作業停止期間の発生によるコスト上昇、建設中住宅の値引きによる収益減少、被害の予防対策コストの上昇の中期の財務影響を「小」と評価しました。

- 引き渡しまでの保有期間中の不動産の火災保険料コストの上昇については、短期の財務影響を「小」と評価しました。国内では中期以降の顕在化を想定していますが、2025年のロサンゼルスの山火事による火災保険料の上昇動向を踏まえ、米国ではリスクが短期に顕在化する可能性を考慮しています。

- 浸水想定区域の拡大に伴う建設可能エリアの縮小による収益の減少について、長期の財務影響を「中」と評価しました。当社グループは、事業期間が短い開発型の事業を主としており、浸水リスクの低いエリアでの開発を優先することで、早期に同規模の収益を確保することは可能と想定しています。

- 酷暑による生産性低下に関し、建設技能者の作業効率低下による収益の減少、酷暑による営業社員の営業効率低下による収益の減少をリスクとして特定し、中期の財務影響を「小」と評価しました。建設技能労働者や営業社員に対する熱中症防止策を徹底することにより、影響の低減が可能と想定しています。

<物理的リスクの財務影響および今後推進すべき対応策>

| 物理的リスク | 影響 | 該当事業 | 財務影響 | 影響時期 | 今後推進すべき対応策 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 戸建 | マンション | 収益不動産 | 米国不動産 | 1.5℃ | 4℃ | ||||

| 台風や洪水の 激甚化による影響 | 台風や洪水に伴う作業停止期間の 発生によるコスト上昇 | ● | ● | 小 | 小 | 中期 | ・リスクを考慮した工期の設定 ・被害拡大の予防措置 | ||

| 台風や洪水に伴う建設中住宅の 収益減少 | ● | 小 | 小 | 中期 | 同上 | ||||

| 台風や洪水の被害の予防対策コストの 上昇 | ● | ● | 小 | 小 | 中期 | 同上 | |||

| 引き渡しまでの保有期間中の不動産の 火災保険料コストの上昇 | ● | ● | ● | 小 | 小 | 短期 | ・状況に合わせた事業エリアの考慮 | ||

| 浸水想定区域の拡大に伴う建設可能 エリアの縮小による収益の減少 | ● | ● | 中 | 中 | 長期 | ・浸水リスクの低いエリアへの市場変更 | |||

| 酷暑による 生産性低下 | 酷暑による建設技能者の作業効率低下 による収益の減少 | ● | ● | ● | 小 | 小 | 中期 | ・建設中のウインドウエアコンの導入 ・勤務体制、服装の見直し | |

| 酷暑による営業社員の営業効率低下 による収益の減少 | ● | ● | 小 | 小 | 中期 | ・勤務体制、服装の見直し ・飲料代補助制度 | |||

- 当社グループへ影響を及ぼす主な機会として、 「環境負荷の低い住宅の需要の増加」「環境負荷の低いサービスの需要の増加」を特定しました。

- 環境負荷の低い戸建住宅・マンションを提供することによる収益拡大について、脱炭素に向けた社会動向に伴って顧客行動も変化すると想定される1.5℃シナリオでは財務影響を「中」と評価しました(4℃シナリオでは「小」と評価)。今後、顧客の嗜好性やニーズの変化を迅速に捉え、マーケティング戦略等を適切に見直していくことが、機会の創出に有効と想定しています。

- 環境負荷の低いサービスの需要の増加に関し、再エネ由来電力を利用可能なおうちリンクでんきサービスの拡大による財務影響を両シナリオで「小」と評価しました。おうちリンクでんきサービスの提供は、住宅使用過程の温室効果ガス排出量(Scope3のうちカテゴリ11の排出量)の削減に資する取組であり、脱炭素を実現するための有効な手段と考えています。

<機会の財務影響および今後推進すべき対応策>

| 機会 | 影響 | 該当事業 | 財務影響 | 影響時期 | 今後推進すべき対応策 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 戸建 | マンション | 収益不動産 | 米国不動産 | 1.5°C | 4°C | ||||

| 環境負荷の低い 住宅需要の 高まり | 環境負荷の低い戸建住宅やマンション の提供による収益増加 | ● | ● | 中 | 小 | 中期 | ・マーケティング戦略の最適化 ・製品ラインの拡充 ・価格戦略の見直し | ||

| 環境負荷の低い サービス需要の 高まり | 再エネ由来電力を利用可能なおうち リンクでんきサービスによる収益増加 | ● | ● | 小 | 小 | 中期 | ・顧客に対する利便性、環境価値の訴求 ・マーケティングの強化 | ||

3.リスク管理

当社グループは、取締役会の監督のもと、サステナビリティ委員会を設置し、気候変動に関連するリスクをはじめとするサステナビリティに関するリスクと機会について識別・評価するとともに、各事業部門及びグループ各社における情報を収集・管理しています。サステナビリティ委員会にて議論された内容については、取締役会に定期的に報告をする体制を整備しています。

サステナビリティ委員会では、社外有識者との情報交換を行う等、気候変動対応の世界的な動向を踏まえた当社グループの課題を把握し、必要な施策について協議し、その進捗を定期的にモニタリングしています。当社グループのGHG排出削減目標及び削減に向けた取組についても、サステナビリティ委員会において進捗を管理しています。

加えて、住宅事業における法規制等の影響によるリスクについては、サステナビリティ委員会直下に、グループ各社からなる建設部会を設置し、顧客動向や対応について議論するとともに、経営会議やサステナビリティ委員会に適宜報告されています。

このように、グループ経営に関する重要なリスクや取組の進捗状況は定期的に取締役会に報告されており、今後多様化・広域化・激甚化が予想される気候変動に伴うリスク及び機会に適切に対処する体制を整備しています。

4.指標と目標

(1)目標

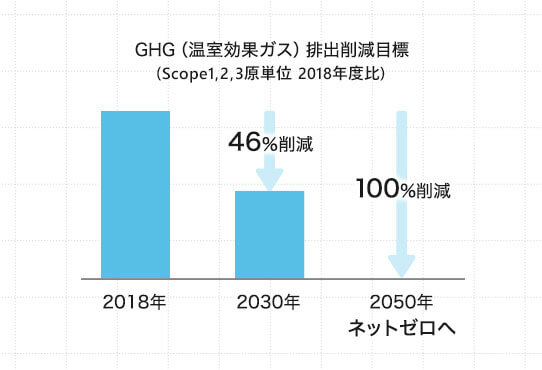

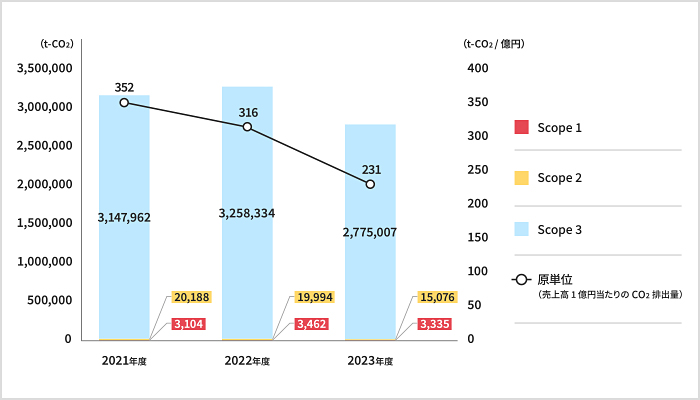

当社グループは、脱炭素社会の実現に向けて、中長期の温室効果ガス(GHG)排出削減目標を設定しています。事業活動におけるGHG排出量の低減を図り、Scope1,2,3(*)におけるGHG排出量(原単位)を2021年度比で2030年度で46%削減することを目指しています。2023年度には、GHG排出量の算定範囲を連結ベース(海外事業等を除く)に拡大し、当社グループ一体となって脱炭素社会への貢献に向けて取組を進めています。

(2)GHG排出量

GHG排出削減目標とGHG排出量の実績は、下記に記載のとおりです。事業領域の拡大や事業の多角化等を図りながら、GHG排出量の削減に取り組み、企業の持続的成長と脱炭素社会への貢献を同時に目指してまいります。

(3)目標達成に向けた取組

当社グループは、マテリアリティの一つに「脱炭素社会への貢献」を掲げ、グループ一体となってステークホルダーと協働しながら持続可能な社会の実現に向けて様々な取組を推進しています。お客様のニーズを踏まえつつ、住宅に対する太陽光発電設備の設置の促進、ZEH、ZEHマンションなどの省エネルギー性の高い住宅の提供、また、実質再生可能エネルギーを活用した住宅用電力の提供などを行い、主力事業である住宅関連事業において積極的にGHG排出量削減に向けた対応策を講じてまいります。

また、事業活動におけるGHG排出量に関するデータの収集・集計を継続し、排出削減の取組を注視することで、GHG排出量の削減を図ります。将来的には、2050年カーボンニュートラルに向けた長期的な脱炭素の移行計画の策定を検討いたします。

当社グループは、温室効果ガス(GHG)排出量(原単位)を2030年度までに2021年度比46%削減、2050年度までにネットゼロを目指しています。

※算定対象範囲:連結ベース(海外事業等除く)

(*)Scope1,2,3

Scope1 対象会社の事業活動における排出(直接排出)、

Scope2 他社より供給されたエネルギーの使用に伴う排出(間接排出)

Scope3 その他の事業活動に伴う排出(資材調達、販売後の住宅使用時の排出等の間接排出)

温室効果ガス排出削減・エネルギーマネジメントの取り組み

当社グループでは、温室効果ガス排出による気候変動が、長期的な社会の持続性に大きな影響を及ぼすと考えます。また、気候変動による異常気象や自然災害が当社の事業活動やその成長過程において重大なリスクになる可能性があることを認識しています。そのため、事業活動に伴う温室効果ガス排出削減や、住宅における省エネ推進など、さまざまな側面で取り組みを進めています。

GHG排出量

単位:t-CO₂

| スコープ/カテゴリ | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|---|---|

| Scope 1 | 3,104 | 3,462 | 3,335 | 3,842 | |

| Scope 2 | 20,188 | 19,994 | 15,076 | 15,229 | |

| Scope 3 | 3,147,962 | 3,258,334 | 2,775,007 | 2,838,284 | |

| カテゴリ1. 購入した製品・サービス | 1,218,215 | 1,371,269 | 701,116 | 638,797 | |

| カテゴリ2. 資本財 | 17,001 | 7,786 | 5,260 | 1,442 | |

| カテゴリ3. Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | 2,686 | 2,657 | 3,059 | 3,171 | |

| カテゴリ4. 輸送、配送(上流) | 221 | 209 | カテゴリ1に含む | カテゴリ1に含む | |

| カテゴリ5. 事業から出る廃棄物 | 11,543 | 14,787 | 35,521 | 44,548 | |

| カテゴリ6. 出張 | 1,048 | 1,036 | 658 | 727 | |

| カテゴリ7. 雇用者の通勤 | 1,250 | 1,381 | 1,304 | 1,390 | |

| カテゴリ8. リース資産(上流) | - | - | - | - | |

| カテゴリ9. 輸送、配送(下流) | - | - | - | - | |

| カテゴリ10. 販売した製品の加工 | - | - | - | - | |

| カテゴリ11 .販売した製品の使用 | 1,894,609 | 1,857,783 | 2,020,499 | 2,135,396 | |

| カテゴリ12. 販売した製品の廃棄 | 1,389 | 1,426 | 7,590 | 12,812 | |

| カテゴリ13. リース資産(下流) | - | - | - | - | |

| カテゴリ14. フランチャイズ | - | - | - | - | |

| カテゴリ15. 投資 | - | - | - | - | |

| 総排出量( Scope 1,2,3 ) | 3,171,254 | 3,281,790 | 2,793,418 | 2,857,355 | |

算定期間:各年4-3月(2021-2023年度)、各年10-9月(2024年度以降)

算定対象:株式会社オープンハウスグループ及び連結子会社(海外事業等除く)

※カテゴリ8,9,10,13,14,15は非該当

Scope 1,2,3の排出量と原単位

種類別エネルギー消費量実績

単位:GJ

| エネルギー種別 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |

|---|---|---|---|---|

| ガソリン | 40,227 | 39,539 | 47,270 | 53,417 |

| 都市ガス | 5,960 | 12,962 | 1,844 | 3,538 |

| LPガス | 2,258 | 6,591 | ー | ー |

| 電力 | 385,038 | 391,718 | 300,520 | 307,631 |

| 熱 | ー | ー | 2,387 | 2,996 |

| 合計 | 433,483 | 450,809 | 352,021 | 367,582 |

算定期間:各年4-3月(2021-2023年度)、各年10-9月(2024年度以降)

算定対象:株式会社オープンハウスグループ及び連結子会社(海外事業等除く)

GHG排出削減および省エネ推進の取り組み

オープンハウス・ディベロップメントでは、建物のすべてに断熱材を用いています。一般的なグラスウール断熱材よりも気密性が高く、防湿機密性にすぐれた「高性能グラスウール」を採用し、外気に接する場所には、すべて断熱材を敷き詰めて、空調効率の良い家を実現することにより、オープンハウス・ディベロップメントが提供する住宅でお客様が生活する上での環境負荷の低減を図っています。

オープンハウス・アーキテクトでは、断熱材は全てノンフロン断熱材を使用し、建物のLCCO₂※を考えた家づくりを実践しています。

発泡プラスチック系断熱材には、これまでフロンガスが発泡剤として使用されてきましたが、断熱材の製造、使用、廃棄時に放散されるフロンガスがオゾン層破壊や地球温暖化に対し大きな影響を与えるため、現在使用は規制されています。これに代わり使用されてきた代替フロンは、オゾン層破壊物質ではないものの温室効果が高いため、現在ではノンフロン製品の使用が国によって推奨されているためです。

また、当社グループでは、事業における取り組みに合わせ、森林保全活動「オープンハウスの森研修」を行っています。この研修は、当社グループが推進する「地域共創プロジェクト」の一環で、二酸化炭素吸収や生物多様性の保全等、森林の多面的機能の維持への貢献を目的としています。

オープンハウスの森の面積は約2.5haであり、この森林の林木が吸収する二酸化炭素の平均的な量は約149tと推定されます。

関連リンク:

オープンハウスグループ「地域共創プロジェクト」※LCCO₂:ライフサイクルCO₂の略で、建物の建造から解体・廃棄までに発生するCO₂総排出量のこと

建造物のグリーン認証取得推進についての考え方

ZEH普及目標および実績

株式会社オープンハウス・ディベロップメント

| 年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 普及目標 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ⇒ | 50% |

| 実績 | 0% | 1% | 2% | 3% | 4% |

対象期間:各年4月~3月

株式会社オープンハウス・アーキテクト

| 年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 普及目標 | 65% | 5% | 10% | 20% | 30% | ⇒ | 50% |

| 実績 | 0% | 0% | 0.02% | 0% | 0% |

対象期間:各年4月~3月

当社グループのオープンハウス・アーキテクトおよびオープンハウス・ディベロップメントは、一般社団法人環境共創イニシアチブの「ZEHビルダー/プランナー」として登録されています。当社グループでは、今後もZEHの普及に向けて取り組んでまいります。

住宅性能表示制度への対応

住宅性能表示制度は、新築住宅の耐震性や省エネルギー性などの住宅性能を事前に比較検討できることを目的に、共通のルールを設け、設計時と施工時に第三者機関が客観的に評価するものです。当社グループでは、お客様のご要望に応じて、住宅性能表示制度に対応したご提案を行っています。

気候関連問題に取り組むイニシアティブ

当社グループは、気候変動の国際枠組み「パリ協定」の掲げる世界の平均気温上昇を産業革命前と比較して2℃より低く保ち、1.5℃に抑える努力を追求する長期的な目標の実現に向け、以下のイニシアティブが行っているエンゲージメントに賛同しています。

業界団体への加盟

当社グループの㈱オープンハウス・ディベロップメントは、「一般社団法人不動産協会」の会員として加盟しています。当協会が提供する環境負荷低減やサステナブルな社会構築につながる優れた取り組みを定期的に情報収集し、自社の気候変動課題に向けた取り組みの学びとしています。また、月例会等に参加し、業界の取り組みを支援しています。

環境省「デコ活」

当社は、環境省が推進する2050年カーボンニュートラル及び2030年度削減目標の実現に向けて、国民・消費者の行動変容、ライフスタイル変革を強力に後押しする新しい国民運動「デコ活」に賛同しています。

関連リンク:

地球温暖化対策のための国民運動「デコ活」林野庁『森の国・木の街』づくり宣言

当社は、林野庁が推進する『森の国・木の街』づくり宣言に賛同しています。

この宣言は、森林資源を次世代に継承し、地球温暖化の防止や地域の活性化を図るため、「植えて、育てる」とともに木を積極的に「使う」木材利用の効果の見える化に取り組み、森林資源の循環利用を進めることを目的としています。木材は建築物等に利用することで、森林が吸収したCO2を都市に長期間固定することに加え、製造時のCO2排出量が少ないことから、木材利用は地球温暖化の防止に貢献します。

関連リンク:

林野庁『森の国・木の街』づくり宣言気候変動を緩和するための公共政策への賛同

オープンハウスグループは、東京都が定める「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」に取り組んでいます。

サステナビリティ

トップメッセージ

サステナビリティ

マテリアリティ

社会課題解決に貢献する商品

Environment(環境)

Social(社会)

Governance(ガバナンス)

外部評価

サステナブルファイナンス

社会貢献活動

ESG情報索引